Conformación del Archivo Musical de la Recoleta Dominica

En 1999, el musicólogo Víctor Rondón notificó a la comunidad académica el hallazgo de una serie de documentos sobre la actividad musical que se realizó en el convento de la Recoleta Dominica en el siglo XIX (Rondón, 1999).

Rondón distinguió dos grupos de documentos: los Libros de cargo y data (que se custodian en el Archivo de la iglesia de Santo Domingo) sobre la vida y administración del convento, y los Compositores y obras de música que allí se reproducían o enseñaban.

Las interpretaciones realizadas en esos años, sugerían que el primer grupo de documentos remitía a las prácticas musicales realizadas en un marco espacio-temporal determinado, así como a los actores involucrados.

Comprender este universo ayudaría a conocer el papel que ostentó la Recoleta Dominica en la vida musical decimonónica santiaguina. Este intento se plasmó en un relato micro histórico en torno a la música y la vida cotidiana de la comunidad conventual para el período comprendido entre 1815 y 1853 (Rondón, 1999).

El segundo conjunto se relacionaba con aspectos netamente musicológicos, como la relación obra-autor, los sonidos admitidos por las autoridades religiosas, las influencias y la producción musical dentro del convento. Estos temas no fueron abordados en ese momento.

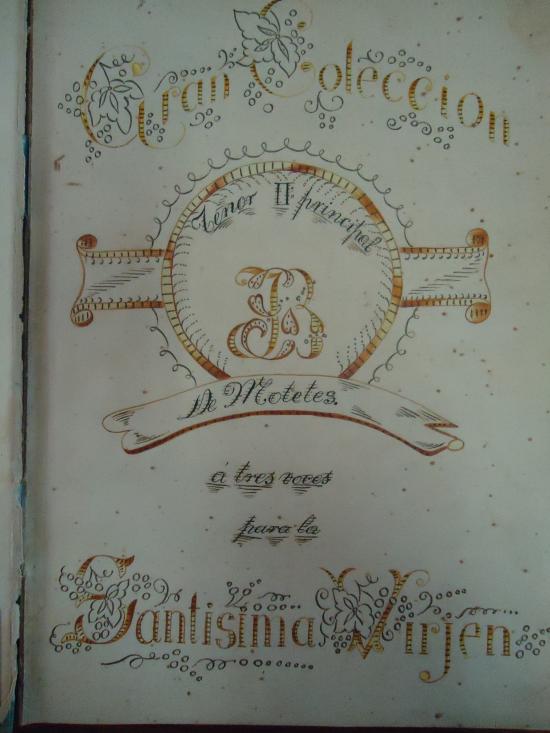

Con el fin de acceder a las obras y partituras, se creó un documento titulado “Catálogo provisorio de compositores y obras en el Archivo de la Recoleta Dominica”, que daba cuenta sólo de una parte de ellas. A pesar de la restricción, este catálogo permitía el acceso a parte de las fuentes y el inicio de su estudio.

La idea de forma un Catálogo definitivo de la música en la Recoleta Dominica más inclusivo y exhaustivo, fue asumida en 2003 por los musicólogos Víctor Rondón y Alejandra Vera y José Manuel Izquierdo.[c1]

El proyecto contempló tres objetivos: catalogación, conservación y constitución de un archivo que pudiera ser consultado y utilizado por los interesados.

Catalogación

La catalogación, por su parte, puso en tensión enfoques, técnicas, estrategias y prioridades provenientes tanto desde la bibliotecología como de la musicología.

Una idea central fue la flexibilidad y la consistencia de criterios. Para crear armonía entre estos dos aspectos, se optó por trabajar atentos a las peculiaridades de los diversos materiales para intentar dar cuenta de ellos. Previamente se definieron los criterios generales en los que esas particularidades pudieran ser nombradas.

Una de las características de este proceso fue el permanente aumento del universo musical a catalogar. En la Biblioteca Patrimonial fueron apareciendo de modo permanente nuevos materiales que no se quisieron excluir, pues ello hubiera significado la invisibilidad por mucho tiempo más de esos hallazgos.

Cada nueva inclusión, sin embargo, obligaba a cambiar las siglas y cifras de la catalogación, lo que cada vez era más complejo a medida que aumentaba el universo que duplicó la cifra del “Catálogo provisorio”.

[c1]El catalogo definitivo se elaboró gracias a la financiación de los Fondos para el Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

En la confección de este catálogo participaron Victor Rondón, Fernanda Vera y José Manuel Izquierdo, musicólogos que además participaron en la creación de otros archivos musicales eclesiásticos de Santiago. Sin embargo, para poder generar este trabajo, se contó con la participación y mirada de otros musicólogos.

La conservación

Para mejorar la conservación de estos documentos, se consideraron las condiciones de los materiales, con el fin último de determinar las más eficientes decisiones de preservación y protección en un nivel básico, elaborando carpetas y cajas de conservación.

La constatación de diversos elementos de deterioro tales como hongos, manchas, rajaduras, desprendimiento de pigmentos, etcétera, pasó a ser un factor más a considerar al visualizar cómo ello podría afectar las estrategias de conservación, por un lado, y de consulta y acceso, por otra.

Satisfacer las necesidades de los usuarios que analizan y de especialistas que preservan, parecía ser un camino irreconciliable. Los musicólogos apostaron a que los futuros proyectos de digitalización podrían contribuir a salvar este enfrentamiento de objetivos.

El Archivo

Diversificar la música que existió en Chile del siglo XIX motivó la sistematización de papeles y datos existentes en la Recoleta Dominica. A los encargados del proyecto les pareció que la labor de cuantificar, constituir nuevos corpus y fuentes musicales a través de la catalogación para un archivo musical, eran labores que desafiaban la creatividad e imaginación.

Implicó, en efecto, imaginar otros espacios y situaciones que escapaban al relato tradicional sobre la historia musical en Chile, para desafiar la rígida formación en el modelo centroeuropeo que ha formateado el gusto y la apreciación musical.

Para que estas fuentes pudieran constituirse en un archivo musical público de acceso inmediato y expedito, y ser consultadas por el mayor número posible de usuarios, se consideraron las necesidades de un usuario promedio: que el investigador primerizo no se encontrara con un aparato descriptivo inexpugnable, ni el experto con datos con escaso valor.

De estos esfuerzos nació el Catálogo de Obras y partituras, y en paralelo se realizaron los procesos de conservación preventiva ya mencionados.

Futuras investigaciones ayudarán a una mejor comprensión acerca de cuál es la verdadera dimensión de este universo de materiales musicales que la presente tarea de catalogación apenas ha permitido imaginar.